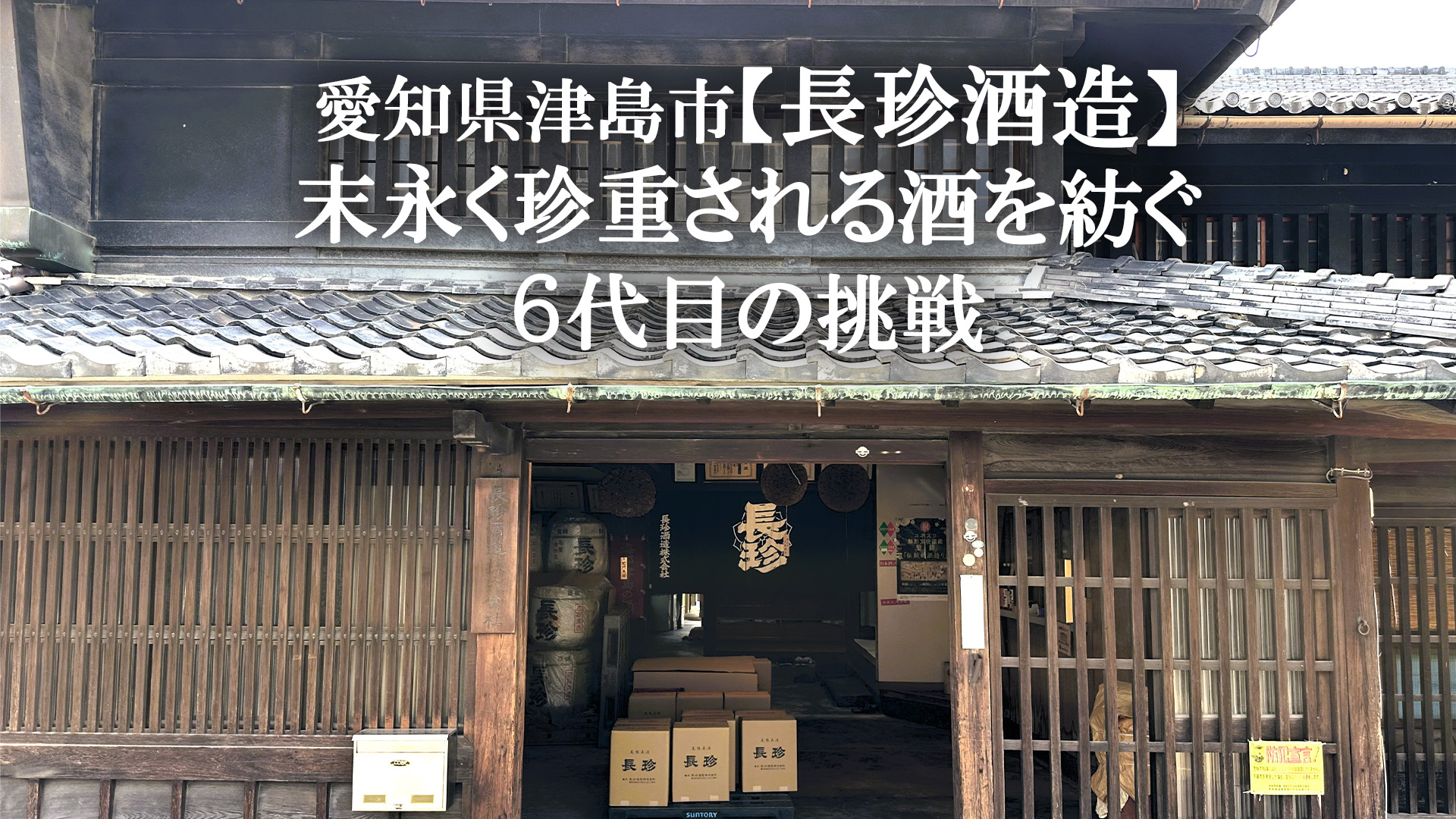

愛知県津島市【長珍(ちょうちん)酒造】末永く珍重される酒を紡ぐ、6代目の挑戦

愛知県名古屋市の西方約16kmに位置する愛知県津島市。津島神社の門前町、交通・経済の要衝である湊町として繁栄し、かつては織田信長の経済基盤を支えていました。日本三大川まつりの一つにも数えられ、ユネスコ無形文化遺産でもある尾張津島天王祭で知られ、文化財や古い町並みなど、歴史的・文化的遺産に出会うこともできます。

【長珍酒造】の日本酒をすぐにチェックしたい方はこちら!

長珍の歴史、風土

「長珍」を醸す長珍酒造は1868年(江戸から明治への転換期)に創業。初代・桑山政太郎氏が酒屋業で成功した後、津島街道の一角で酒造りを再興したのが始まりで、当初は「提灯屋酒造」と呼ばれていました。やがて「末永く珍重される酒」を願い、「長珍」の銘を冠し、150年以上にわたって伝統の酒造りを継承しています。

案内してくれたのは6代目蔵元・桑山稜平さん。1994年生まれの若干31歳。学生時代はファッションに夢中で、就職も醸造とは無縁でした。社会人経験を経て帰省した際、5代目である父・雅行さんから譲られた酒に感銘を受け、「この味を絶やしてはいけない」と蔵を継ぐ決意を固めます。2020年に入蔵し、以来、父と二人三脚で酒造りを担っています。

江戸時代の面影を残す木造建築の中に進むと、現役を卒業した巨大なタンクが鎮座して、約200年前の「江戸蔵」が現存。昭和初期の蔵で仕込みを続けています。

蒸米には今も大きな和釜を用い、粘土を炉に塗り密閉性を高める昔ながらの方法を守っています。

地理的にも津島は地下に貝殻層が形成され、井戸水はこの層を通ることでミネラル分を多く含みます。これにより発酵が活発になり、力強い「男酒」の酒質が生まれます。さらに冬に伊吹山から吹き降ろす冷たい風「伊吹おろし」が、外硬内軟という理想的な蒸米を作る環境を整えます。

酒造りの哲学とこだわり

長珍の酒造りの柱は3つ。

- 食中酒として楽しめる酒

- 熟成してうまい酒

- 燗にしてうまい酒

骨格のしっかりした酒質を追求し、常温保存でも崩れず、熟成で旨みが深まります。

また、酒造りは「一に麹、二に酛、三に造り」が基本と言われます。基本に忠実な酒造りをすることで、コンセプトに沿った酒ができます。

稜平さんが一番大切にしているのは麹造り。

蒸し上げた米を麹室へ運び、35℃まで冷まして「種切り」を行います。一粒一粒に麹菌をまぶし、呼吸を整えるように手を入れます。

二重扉の向こう、壁や天井、床には60cmの空間に籾殻がぎっしり。外気を遮断し、温もりを保つ昔ながらの断熱です。温度はパネルヒーターで1℃単位、湿度は加湿器で精密に管理します。

「朝から晩まで、1時間おきに様子を見ます。まるで子育てと同じですね。」

酒造りは物理的な作業だけでなく、子供の世話に似た連続したケアや愛情が求められます。

微生物と言う、生き物を相手にするので、子供を育てるような感覚が稜平さんの中ではしっくりとしているそうで、酒に対する深い愛情と責任感が伝わります。

蔵の一階には大小さまざまなタンクが並びます。

口の大きな開放タンクは酸素を多く取り込み、野性的で芯の強い酒に。

密閉タンクは穏やかで品のある酒を生みます。

「同じ米、同じ酵母でもタンクごとに味は変わるんです。あえて混ぜずに瓶詰めしています。」

瓶詰めにもこだわり、生酒はポンプを使わず、タンクから直接チューブで一本一本手詰めします。

火入れ酒は65℃の湯でゆっくり温め、あえて空気に触れさせて味を柔らかくします。

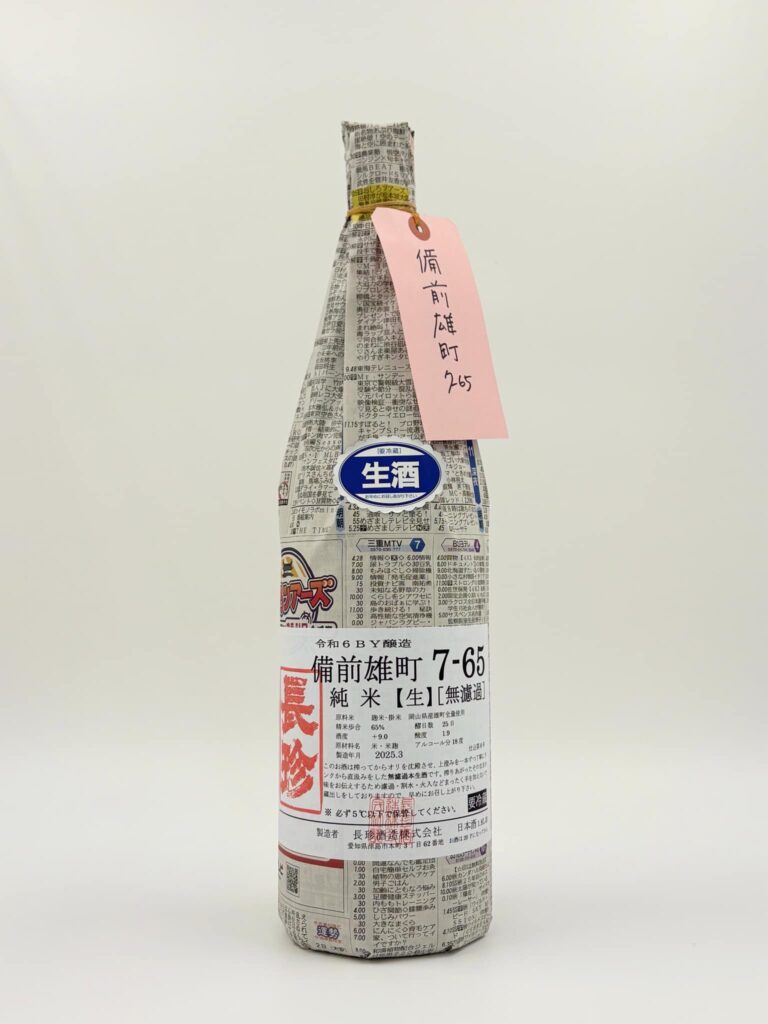

酒米は山田錦(兵庫)、雄町(岡山)、五百万石(富山)、八反錦(広島)、阿波山田錦(徳島)などを併用。精米歩合や仕込みは酒質設計から逆算します。酵母は9号をメインに、一部7号も使用し、ラベルに明記(例:「7-60」は7号酵母・精米歩合60%)しています。

尾張地方の酒造り、これから

かつて尾張地方では、大手酒蔵(剣菱、月桂冠、白鶴など)が地方蔵に酒造りを委託し、熟成後に買い取る桶売り制度が多くの蔵の生計を支えていました。長珍酒造もその一つでした。

例えば、剣菱では各蔵で造った酒を3年間熟成させてから引き取っており、その間に発生する火落ち菌は最大のリスクでした。目に見えず、ひとたび感染すれば他の酒もすべて火落ちしてしまう恐れがあるため、加熱処理(火入れ)は必須。空気に触れることで角が取れ、なめらかな味わいになるタンク熟成が理想とされていました。

しかし、時代の変化とともに、自社ブランドへの転換が進み、桶売りはコロナ禍を契機に終焉。現在は少量・高品質の酒造りへと舵を切っています。世代交代も進み、近隣の青木酒造では同年代が蔵元となり、水谷酒造では20代の杜氏が活躍する等、若手が徐々に活躍しています。

酒造りが一段落する春から秋にかけて、稜平さんはイベントへ参加するようにしています。

酒と食を楽しむ街歩きイベント「おいしいSAKE WALK」、愛知県の酒蔵が一同に介する大型イベント「SAKAE SAKE SQUARE」、「秋酒祭」、さらに地元6蔵(山忠本家酒造、渡辺酒造、青木酒造、水谷酒造、鶴見酒造、長珍酒造)が集う「津島・愛西 酒蔵まつり」などを通じ、酒と食を軸にした地域連携に力を注いでいます。

「長珍」のラインナップ紹介

酒銘『長珍』は、いつの世においても末永く愛され、珍重されるお酒を造ることを目指して初代が命名いたしました。

私たちは、津島という土地の気候風土を活かしながら、「食中酒として楽しめる酒」「燗にしてうまい酒」「熟成してうまい酒」を目指してお酒造りをしています。

また、麹菌や酵母菌などの目に見えない生き物を育てていくので、日々の分析値だけではなく、常に五感を研ぎ澄ませながらお酒造りをすることを心がけています。手間がかかる部分は多いですが、この思いを大切にしているので、1本1本に『長珍』の味わいがしっかりと表現できているかと思います。

新聞紙シリーズ

新聞紙に包まれた生原酒

日本酒の大敵である光から遮り、衝撃を守るために新聞紙に包んで出荷します。開栓後の参加による味の変化を楽しむことを重視しています。開けたては味が散らばっているようなイメージから、何度も酒器に注いで量が減っていくごとに空気に触れて酸化していくことで、お酒の味がだんだんまとまってきます。

●原料米・精米歩合・アルコール度数:

酒造好適米(兵庫県産の山田錦、岡山県産雄町、富山県産五五百万石、広島県産八反錦、徳島県産阿波山田錦など)を各種併用し、精米歩合や仕込みも変えています。

長珍 特別純米酒 GOLD

長珍のスタンダード

愛知県常滑産の地元の酒米「夢吟香」を使用した純米吟醸 火入れです。吟醸香と味わいのバランスを取れた、旨口の吟醸酒です。

搾ってから貯蔵タンクにてじっくりと自然熟成をさせてから瓶に詰めて蔵出し。熟したまろやかな味わいは食中酒として幅広く料理に合わせていただけます。

●おいしい飲み方:冷やからぬる燗でお召し上がりください。

●原料米:酒造好適米

●精米歩合:60%

●アルコール度数:16度

■会社概要

| 住所 | 愛知県津島市本町3-62(MAP) |

| 代表者 | 桑山 雅行 |

| TEL | 0569-35-4003 |

| アクセス | 名鉄津島線 津島駅下車 徒歩約10分、東名阪自動車道 蟹江ICから車で約15分 |

| 蔵見学・直売所 | なし |

| URL | Instagram、Facebook |

「酒は、造って終わりじゃない。飲む人の時間と重なって、初めて完成するんです。」

お酒を味わいながら、稜平さんの言葉の意味が胸に落ちました。時間、温度が変わるとまた違った表情に、同じ一杯が何度も新しい発見をくれます。150年の伝統を紡ぐ酒は、こうして今も、そしてこれからも、末永く珍重されることでしょう。

今回は取材として、名城大学日本酒研究会のメンバーと訪問する貴重な機会を提供いただき、ありがとうございました。

家族経営のため、一般向けの蔵見学、直売はやっていないとのことですが、津島神社へ続く津島街道を散策して、周辺の歴史を肌で感じてみてはいかがでしょうか?

この記事は私が取材しました。

おいしいSAKE 編集部

デジタル・メディア『おいしいSAKE』は、唎酒師の資格を持つ編集長と、日本酒業界に精通するスーパーバイザーの監修のもと、日本酒に関わるコンテンツを、読者目線でわかりやすく、楽しくお届けします。